Talesh - Rasht

10. Etappe: Talesh - Rasht

4. SeptemberWir kamen, obwohl müde bzw.unausgeschlafen, bei Fahren rasch in einem guten Rhythmus. So würden wir vor dem Mittag in Rasht sein. Regen war angekündigt, aber es blieb trocken. Windstill. Aber es herrschte eine Verkehrsdichte wie zwischen Zürich und Bern. Auf einer nicht richtungsgetrennten Strasse notabene! Wir fuhren die ersten 60 km ohne Stopp durch, wollten aber im nächsten Ort eine grössere Pause einschalten. Wenige Minuten noch, dann sollten wir ein Dorf erreichen.

Nach 78 km – es war exakt der Tausendste seit dem Start in Van – geschah der Unfall. Manuel sah vor uns am Strassenrand eine Art Imbissbude. Er entschied anzuhalten bzw. es bis dorthin ausrollen zu lassen. Das signalisierte er, während er Druck von den Pedalen nahm, nach hinten zu seinem Vater. Dieser, vom hektischen Fahren etwas genervt und darum zu wenig aufmerksam, übersah das Zeichen, fuhr auf Manuel auf und geriet fatalerweise zwischen dessen Velotasche und Hinterrad. Die entstehende Schieflage liess sich nicht korrigieren, so dass er mit Tempo 30 stürzte.

Es war zweifelsohne ein glücklicher Zufall, dass gerade in diesem Moment weder unmittelbar hinter uns noch auf der Gegenspur Autos fuhren. Gerold konnte sich ohne Hilfe aufrappeln und mit dem Velo die Fahrbahn verlassen. Zu reden brauchten wir in diesem Moment nicht viel. Wir waren beide geschockt, waren uns aber bewusst, dass wir Glück im Unglück gehabt hatten. Am Velo schien nichts kaputt zu sein. Gerold war seitlich zu Boden gegangen, hatte den Sturz also mit dem Körper aufgefangen. Das Ergebnis waren Schürfungen von der Achsel bis zu den Fussknöcheln und ein stechender Schmerz beim Atmen.

Zur Teebude an der Strasse gehörten Schatten spendende Holz-Gestelle mit Rückenpolstern. Hier setzte sich Gerold hin. Manuel packte die Reiseapotheke aus, während uns junge Männer, die auf Kundschaft warteten, mit Wasser versorgten. Viel mehr als die Schürfwunden zu reinigen und zu desinfizieren war nicht tun. Auf der schweissnassen Haut hätte ohnehin kein Pflaster gehaftet. Durch die umsichtige und fachgerechte erste Hilfe von Manuel entspannte sich die Situation. Gerold schien im Stande zu sein, die verbleibende Strecke bis nach Rasht (25 km) zu fahren. Darum sassen wir eine halbe Stunde nach dem Sturz wieder auf den Velos. Das Atmen tat weh, aber die Wunden störten beim Fahren (noch) nicht.

Wir taten so, als ob nichts geschehen wäre, wechselten uns genauso wie zuvor alle fünf Kilometer in der Führungsarbeit ab und fuhren nahezu im gleichen Tempo auf die Stadt zu. Dort angekommen, stiegen wir im erstbesten Hotel, dem «Carvan Guest House», ab und wollten uns dann gleich auf den Weg machen zum nächsten Arzt. Den fänden wir ein paar Häuser weiter, antwortete der Rezeptionist auf unsere Frage. So einfach war’s aber nicht. Es gab zwar Arztpraxen in der Nähe des Hotels, aber entweder war der ‚Doktor’ nicht da oder Wundversorgung gehörte nicht zur Dienstleistung. Immerhin bekamen wir von einer Frau auf einem Zettel eine Spitaladresse aufgeschrieben. Dort werde man uns helfen können. Ins richtige Spital gelangten wir erst nach einer halbstündigen Irrfahrt mit dem Taxi. Dafür wurde uns nun eine Behandlung zuteil, wie wir sie in dieser Qualität nicht hatten erwarten können. Er gab keinerlei Verständigungsprobleme. Der untersuchende Arzt sprach, weil er in Italien studiert hatte, gut Italienisch. Er vertraute uns dann einem jungen Pfleger an, dem es wichtig war, uns europäische Gäste medizinisch perfekt zu versorgen. Auch mit ihm konnten wir uns so gut verständigen, dass wir drei schliesslich sogar miteinander scherzten. Wenig später verliessen wir das Spital in aufgeräumter Stimmung. Uns als Gäste zu behandeln war von Arzt und Pfleger übrigens wörtlich genommen worden. Man nehme von uns kein Geld für die medizinische Versorgung. Das Missgeschick mit dem Sturz solle uns nicht in böser Erinnerung bleiben. Es werde, meinte der Arzt, auch kein Problem sein, die Reise wie geplant fortzusetzen.

Wir waren beide überzeugt, schon in zwei Tagen wieder auf den Velos zu sitzen. Allerdings hatten wir ‚vergessen’, auf die Lungenschmerzen hinzuweisen. Später rätselten wir über die Fahrlässigkeit, das unterlassen zu haben. Es erklärte sich zum einen wohl damit, dass zu diesem Zeitpunkt die Schürfwunden am stärksten schmerzten und überdies ziemlich übel ausschauten, zum andern, dass sich Gerold zweckoptimistisch einbildete, nach zwei Tagen werde das Stechen in der Lunge verschwunden sein. (Wahrscheinlich hatten wir auch einfach Angst vor einer üblen Diagnose. Sie hätte ja bedeuten können, dass wir die Velotour hier beenden mussten.) Dass wir beide, als wir das Spital verliessen, wieder unternehmungslustig waren, überraschte uns selber. Gründe waren: Wir wussten, dass wir innerhalb von vier Tagen zweimal sehr viel Glück gehabt hatten (siehe Tagesbericht vom 31. August). Und gerade eben, während unseres Spitalaufenthaltes, hatten wir gesehen, welch schwere Verletzungen Verkehrsunfälle verursachen können. In der kurzen Zeitspanne waren mehrere Verkehrsopfer eingeliefert worden. Im Vergleich zu ihnen war Gerold bei seinem Sturz sozusagen verletzungsfrei geblieben!

Die Nacht auf den Freitag blieb uns jedoch in schlechter Erinnerung. Die Temperatur im Zimmer sank nicht unter 30 Grad. Und das Liegen schmerzte Gerold so sehr, dass er kaum Schlaf fand. Nicht nur die Blessuren taten ihm weh; jede Bewegung verursachte heftiges Stechen in der Lunge.

Auch unter diesen veränderten Umständen wollten wir aber am Morgen nichts ändern am ursprünglichen Plan, zum berühmten Bergdorf Masuleh zu fahren. Umso weniger, als wir am Vorabend auf der Strasse mit einem jungen Bauingenieur-Studenten ins Gespräch gekommen waren. Ali Reza, so sein Name, hatte sich spontan angeboten, uns nach Masuleh zu begleiten.

Rasht

5. September

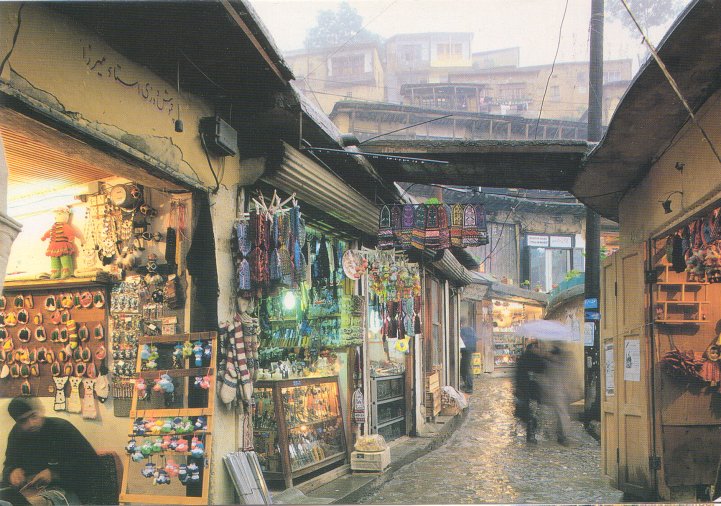

Das Bergdorf Masuleh liegt 56 km südwestlich von Rasht auf über 1000 m ü.M. Von der UNESCO ist der Ort als schützenswertes Welt-Kulturerbe registriert. Masuleh ist in unregelmässigen Terrassen an einen steilen Berghang gebaut. Darum konnten nur wenige schmale Strässchen zwischen den Häusern angelegt werden. Treppen oder steile Gassen verbinden die Terrassen miteinander. Auf den einzelnen ‚Etagen’ stehen aneinander gebaute meist zweistöckige aus Bruchsteinen aufgemauerte Gebäude, fast alle mit einem ockerfarbenen Lehmmörtel verputzt. Dieser bedeckt auch die flachen Pultdächer. (Unklar blieb uns, warum man Lehmputz verwendet, wo es hier doch regelmässig regnet.) Die durchgehenden Dachflächen bilden an manchen Stellen zugleich den Gehweg für die Häuser der nächsthöheren Terrasse. Die eng gelegten Tragbalken geben ihnen die notewendige Stabilität. Charakteristisch für Masuleh sind auch die vielen farbenprächtigen Haustüren und die hölzernen Erker und Veranden.

Nachdem wir das Dorf und insbesondere seinen pittoresken Bazaar besichtigt hatten, bekamen wir Gelegenheit, bei einer Bergbauernfamilie zu Mittag zu essen. Ali und zwei seiner Freunde waren unsere Begleiter. Der Onkel des einen wohnt in Masuleh. In der Bauernfamilie erlebten wir ein weiteres Mal Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Das Essen schmeckte vorzüglich. Erstmals assen wir Chormesabsi, eine Speise, die uns gegenüber schon öfters als besondere Delikatesse gerühmt worden war. Es ist ein raffiniert gewürzter Gemüse-Fleisch-Eintopf. Daneben gab’s Joghurt aus eigener Milch und Lubia, eine Vorspeise aus winzigen Bohnen. (Chormesabsi oder Lubia findet man auf Speisekarten von Restaurants darum nicht, weil die Zubereitung wie bei vielen landestypischen Speisen zeitaufwändig ist.) Der Hauptgang bestand auch hier aus Reis und Kebab. Es war genauso wie bei Nader Asgar zwei Tage zuvor: Wir fühlten uns in der Familie aufgenommen, wie wenn wir hier regelmässig zu Gast wären.

Calai Ruud Chan oder die Freiräume im Bergwald

Wir hatten eigentlich mit dem Minibus nach Masuleh fahren wollen. Am Morgen waren wir aber vor dem Hotel nicht vom Ingenieurstudenten Ali allein, sondern noch von zwei seiner Freunde erwartet worden. Und weil der eine ein eigenes Auto besass, erreichten wir Masuleh trotz der beträchtlichen Distanz und der gegen Schluss kurvenreichen Strecke schon am späteren Vormittag. Jetzt, da wir uns von der reizenden Bauernfamilie verabschiedeten, wollten wir wieder nach Rasht zurückfahren. Unsere Begleiter schlugen aber vor, noch einen zweiten attraktiven Ort zu besuchen: Calai Ruud Chan, eine tief im Bergwald versteckten Burg aus der Zeit der Seldjuken (siehe „Historischer Überblick“). Dafür müssten wir das enge Tal hinunter und ein anderes Tal wieder hinauf fahren. Bis zur Burg stehe uns dann noch ein kurzes Stück Weg zu Fuss bevor. Eine längere Wanderung hätte Gerold nach dem Unfall vom Vortag noch nicht machen wollen und auch nicht machen können. Unser Sandalen wäre dafür ebenfalls wenig geeignet gewesen. Aber wenn es so einfach war, eine 800-jährige Seldjukenburg zu erreichen, warum sollten wir da nicht mitgehen?

Für die vielleicht 60 km Weg brauchten wir eine gute Stunde. Als die Strasse dann in einen Karrenweg überging, wähnten wir uns am Ziel. Oder zumindest kurz davor. Darum verstanden wir nicht, warum wir im Auto weiterfuhren, obwohl das nur noch im Schritttempo möglich war. Wir fühlten uns im Fahrzeug ohnehin nicht besonders wohl. Als der Fahrer endlich stoppte, waren wir erleichtert. Zu unserem Erstaunen standen am Rand des Strässchens Dutzende von Autos. Selbst Minibusse hatten den Rüttelparcours hier hinauf geschafft. Daraus schlossen wir, dass es sich bei der Burg um ein wirklich attraktives Ausflugsziel handeln musste. Bis wir sie zu sehen bekamen, sollte es allerdings noch einige Zeit dauern. Statt einige Minuten wie behauptet marschierten wir über eine Stunde lang einen zwar bequemen, aber steilen Bergpfad hoch. Für Gerold war das ziemlich strapaziös. Er konnte nach wie vor nur flach atmen und die Schürfwunden behinderten ihn stärker als erwartet. Dazu kam das feuchtheisse Klima im Bergwald. Aber unsere Begleiter gaben sich aufgekratzt, so dass wir neugierig blieben und gute Miene zur Sache machten. Spass hatten auch wir, zumindest an den vielen fröhlichen jungen Leuten, die, wieder auf dem Rückweg, den Wald mit kakophonischem Gesang und anderem Lärm erfüllten. Burschen und Mädchen gemeinsam unterwegs, kreischend und singend, das hatten wir im Iran bisher nicht gesehen.

Die in schöner Regelmässigkeit wiederholte Aufmunterung, in weniger als zehn Minuten seien wir oben, nahmen wir unterdessen als das, was sie war, als Durchhalteparole. Schliesslich erreichten wir das Ziel dann doch, wir gelangten zu einem gewaltigen Burgkomplex mit vorwiegend aus (gebrannten!) Lehmziegeln errichteten Umfassungsmauern und Gebäuden bzw. deren Überresten. Wer die Burg erbaut und welchen Zwecken sie gedient hatte, hier, weitab von der Zivilisation, das wussten unsere Begleiter nicht. Was Ali erklären konnte: Weil sie so versteckt abseits im Wald liege, hätten die Mongolen sie nicht gefunden und darum nicht zerstören können, als sie im 13. Jahrhundert den Iran eroberten. (Erst Tage später konnten wir uns aufgrund weiterer geschichtlicher Informationen den Sinn der mächtigen Anlage erklären. Im „Historischen Überblick“ stellen wir unsere These dar.)

Wir waren überrascht von der Grösse der Burg, zweifelten aber, ob das erklärt, warum an Freitagen jeweils derart viele, v.a. junge Leute hier hinauf steigen. Die meisten von ihnen zudem mit gänzlich ungeeigneten Schuhen. Am 5. September 2003 z.B. waren ausser uns bestimmt einige hundert Besucher oben. Selbst am späten Nachmittag, als wir ankamen, war die Anlage noch voller Menschen. – Dass die Iraner oft zum Picknicken fahren, wussten wir. Hier begegneten wir zwar auch Familien, die meisten Besucher waren aber in (Jugend)Gruppen unterwegs.

Als unsere Begleiter ihre Freunde entdeckten, wussten wir, warum wir unbedingt hatten hierher kommen müssen. Nach und nach beantworteten sich noch weitere Fragen. Es ist keineswegs historisches oder sportliches Interesse, das so viele junge IranerInnen zu Bergwanderern macht. Sie als Naturfreunde zu bezeichnen wäre als Erklärung ebenfalls reichlich übertrieben. Dem widerspricht schon die Tatsache, dass auch hier die meisten ihre Abfälle liegen lassen. Die Antwort ist simpel: Die jungen Burschen und Frauen wandern zur Burgruine, weil sie unterwegs und am Ziel tun und lassen können, was sie wollen. Sittenwächter gibt es hier nicht. Die Wanderer hören unterwegs und am Ziel westliche Musik, singen fröhliche und aufmüpfige Lieder – und Männlein und Weiblein finden zueinander. Und ziemlich viele trinken Alkohol.

Burschen und Mädchen gingen hier sehr ungezwungen miteinander um, sie plauderten, lachten und tauschten verstohlen Zärtlichkeiten aus. Allein um das zu sehen, hatte es sich gelohnt, hierher zu kommen. (Vielleicht wollten die drei jungen Männer uns genau diesen Teil der iranischen Realität zeigen.) Bis jetzt hatten wir ja v.a. beobachtet, wie unterschiedlich sich Männer und Frauen verhalten (müssen), wenn sie nicht gegen die Regeln verstossen wollen.

Während des Abstiegs bzw. im Verlaufe des frühen Abends wurde die Stimmung ausgelassen. Bei Einzelnen tat der Alkohol seine Wirkung. Einmal wurde uns über eine Distanz von mehreren Metern eine halbvolle 1.5 Liter-Plastikflasche zugeworfen. Wir brauchten nicht zu trinken, um zu merken, dass sie Hochprozentiges enthielt. Dass sie gegen eine strenge Norm verstiessen - Alkoholkonsum wird streng bestraft - erklärte für uns auch das überreizte Verhalten mancher Jugendlicher. Sich so viel Mut zu beweisen machte fröhlich.

Im Laufe des Tages hatten wir viel diskutiert, insbesondere über gesellschaftliche und politische Fragen. Der Grundtenor war derselbe wie anderswo: Die Islamische Republik bezeichnete man als Desaster. Vor allem für junge Leute sei das Leben im Iran ein ständiger Frust. Einige sprachen davon, sich nach dem Studium ins westliche Ausland zu begeben und dort zu arbeiten. (Erstaunlich oft wurde Kanada als das Land bezeichnet, wo man am liebsten leben würde.) Wir wollten auch wissen, warum sie die Burganlage hier ebenso wie die Strände am Kaspischen Meer verschmutzten bzw. warum sie für die Orte, die ihnen die wenigen Freiräume boten, nicht mehr Sorge trügen. Der sonst überzeugend argumentierende Ali Reza erklärte dies als Folge der Islamischen Revolution. Nach dem Sturz des Shah-Regimes 1979 sei der Staat in den Augen der meisten IranerInnen gegroundet worden. Nun schauten alle nur noch für sich und fühlten sich für nichts ausser für ihr persönliches Glück verantwortlich. Was ausserhalb der eigenen vier Wände geschehe, sei den meisten Wurst.

Gespräche mit Männern, und dauerten sie nur wenige Minuten, mündeten regelmässig in empörte, ja höhnische Äusserungen über das Regime. Und in die Behauptung, 90 Prozent der Bevölkerung lehne die Iranische Republik ab. Auf Fragen, z.B. warum sich die Machthaber halten könnten, wenn sie nur zehn Prozent der Leute hinter sich hätten, bekamen wir immer ähnliche Antworten: Das Volk habe keinerlei Macht. Wer protestiere, lande im Gefängnis, die Kontrolle durch die geistlichen Führer und deren Instrumente sei allgegenwärtig. Für die Protestaktionen der Tehraner Studenten im Sommer 2003 zeigte man wenig Interesse. Wer darüber sprach, stufte sie als wirkungslos ein.

Die Iraner sind Meister im Aufbauen privater Netzwerke. Sie ziehen daraus persönliche Vorteile, beschaffen sich z.B. verbotene Videos - oder Alkohol. Warum nutzen sie ihre Verbindungen nicht auch gesellschaftspolitisch? Lassen sich die permanenten Klagen auch als eine ritualisierte kollektive Form der Selbstdefinition deuten? (Um sich vor der Mitverantwortung zu drücken oder um Denkfaulheit und Passivität zu kaschieren?) Viele von den Jungs, mit denen wir Kontakt hatten, waren uns sympathisch; in ihrem Verhalten erschienen sie uns insgesamt jedoch unreif. Gemeinsam Spass zu haben war einfach. Das war apolitisch und also harmlos.

Unser Urteil über iranische Männer ist ziemlich subjektiv. Entstanden ist es aus der täglichen Beobachtung, etwa die, wie fahrlässig sie Auto fahren. Ihre wichtigsten Gebote im Strassenverkehr heissen, jede Lücke zu nützen, sich vorzudrängeln, im Kreiselverkehr zu überholen und nur im äussersten Notfall zu bremsen. Als Fussgänger kapiert man das schnell. Bis es so weit ist, lebt man gefährlich.

Wie Auto- und Motorradfahrer es schaffen, sich durchzuschlängeln, ohne zu kollidieren, verblüffte uns immer wieder. Die Unfalldichte auf Irans Strassen ist trotzdem hoch. Die meisten Fahrzeuge sind früher oder später zumindest in Streifkollisionen verwickelt. Davon zeugt der Zustand der Karosserien. Dass es oft heftig kracht, sahen wir im Spital von Rasht! Wie nach einer Massenkollision wurden da in schneller Folge Verletzte hereingefahren. Hautnah erlebten wir beim Ausflug nach Masuleh und nachCalai Ruud Chan, mit welcher Risikobereitschaft gefahren wird. Und zwar gerade mit Fahrzeugen in technisch erbärmlichem Zustand. Unser Fahrer, ein sonst sympathischer 25-Jähriger, versuchte am Lenkrad bzw. am Gaspedal seines maroden Peykan zum Formel 1-Fahrer zu werden. Um uns mit seinen Steuerkünsten und der Motorenstärke seiner Karre zu beeindrucken, suchte er sich fürs Überholen die gefährlichen Stellen aus. Sicherheitslinien zu überfahren war ihm eine Selbstverständlichkeit. Kaum zehn Kilometer nach Rasht wurde er denn von der Polizei auch prompt gestoppt und wegen überhöhter Geschwindigkeit massiv gebüsst. Auf seine Fahrweise hatte das keinen Einfluss. Uns aber hatte der Unfall vom Vortag gereicht. Weder waren wir gewillt, in einem Ambulanzfahrzeug nach Rasht zurückgebracht zu werden, noch wollten wir am 5. September 2003 aus dieser Daseinssphäre entfernt werden. Auch Ali, der sich für unser Wohl verantwortlich fühlte, war es im Auto nicht geheuer. Seine Versuche, den Kollegen zu zivilisierterem Fahren zu bewegen, scheiterten. Darum begannen wir selber mit aller Deutlichkeit zu protestieren. Damit hatten wir wenigstens halbwegs Erfolg; der verrückte Kerl fuhr zwar weiterhin, was das Auto hergab, überholte aber wenigstens in den unübersichtlichen Kurven nicht mehr. Es ging ihm offensichtlich darum, uns zu beeindrucken. Statt sich auf die Strasse zu konzentrieren, schaute er fast ständig in den Rückspiegel und beobachtete uns bzw. unsere Reaktionen.

In Masuleh schauten wir uns dann auch das Auto genauer an. Der tuberkulöse Peykan schien aus den Urzeiten des Automobilbaus zu stammen. Es schepperte daran einfach alles. Die Türen liessen sich ohne Gewalt nicht öffnen. Die eine kriegte man nur von innen, die andere nur von aussen auf. Der Tacho zeigte auch dann Null, wenn die Karre mit über 100 Sachen über die Landstrasse blochte. In besorgniserregendem Zustand befanden sich die Reifen. Alle vier waren nahezu bis aufs Gewebe abgefahren. (In einem der Trockengebiete des Landes wäre das noch irgendwie gewesen. Hier befanden wir uns aber in der feuchtheissen Küstenregion des Kaspischen Meers, wo es regelmässig intensiv regnet.)

Die Polizeibeamten hatten den Fahrer am Morgen wegen zu hoher Geschwindigkeit gebüsst, aber keinen Blick auf das Fahrzeug selbst geworfen. (Mit dem Bussengeld hätte der Fahrer übrigens locker zwei neue Pneus kaufen können.) Wenn eine Frau ohne Kopftuch im Auto gesessen hätte, wäre sie höchstwahrscheinlich verhaftet worden. Aber dass hier einer mit einem schrottreifen, aber schnellen Vehikel unterwegs war, interessierte die Beamten nicht. Wahrscheinlich aus guten Grund! Wenn sich die Behörde nämlich für den Zustand der Motorfahrzeuge zu interessieren begänne, müssten wohl die meisten aus dem Verkehr gezogen werden. Und das hätte für die Wirtschaft Irans drastische Folgen. (In der Regel funktionieren bei einem iranischen Auto der Motor, das Getriebe und, Allah sei Dank, die Bremsen. Über den Rest breitet man am besten den Mantel des Schweigens.) Ins traurige Kapitel Verkehrsunsicherheit gehört auch der Umstand, dass in der Abenddämmerung alle Fahrzeuge ohne Licht unterwegs sind. Erst bei völliger Dunkelheit werden die Scheinwerfer eingeschaltet. Selbst dann aber gibt’s noch Ausnahmen. Motorradfahrer begnügen sich nachts oft mit dem schwachen Licht der Strassenbeleuchtung. Es scheint die Überzeugung vorzuherrschen, dass sich Autoscheinwerfer beim Gebrauch abnützen. „Allah schützt uns. Darum brauchen wir auch in der Dunkelheit kein Licht.“ Gottvertrauen rangiert vor der Vernunft.

Gute Stimmung kam auf der Rückfahrt nach Rasht nicht mehr auf. Wir beide hatten uns den Ausflug etwas anders vorgestellt. Wir waren einerseits über die Länge und Beschwerlichkeit des Aufstiegs zur Burg und andererseits über den Zeitraum der Rückkehr im Unklaren gelassen worden. Darum waren wir verärgert, als unser Michael Schuhmacher-Fan, nachdem wir lange auf ihn hatten warten müssen, endlich beim Parkplatz eintraf. Wir wünschten nur noch in die Stadt zurückzukommen. Da wir am Vortag mit der Familie keinen Kontakt hatten aufnehmen können, zu Hause also noch niemand Bescheid wusste über den Unfall, wollten wir über die Website mindestens noch die wichtigsten Fakten übermitteln. Das endlose Palavern ging aber auch jetzt weiter. Es begann bereits zu dunkeln, als wir schliesslich losfuhren. Und jetzt wurde gebummelt. Wir bewegten uns abwechslungsweise vor oder hinter dem Minibus, in den die Freunde und Freundinnen unserer Begleiter gestiegen waren.

Spät war es, als wir in der Innenstadt ankamen. Zuvor hatten zwei überdrehte Girls in entfernte Aussenquartiere gefahren werden müssen. Der Ausflug endete schliesslich mit einer absurden Pointe: Wir wurden nicht beim Hotel und nicht bei einem Internetcafé ausgeladen (wie abgemacht), sondern irgendwo. Und der Fahrer verlangte jetzt, dass wir die Fahrkosten übernehmen bzw. uns zumindest daran beteiligen müssten. Wahrscheinlich wollte er einen Teil des Bussengeldes auf uns abwälzen. Unter normalen Umständen wäre nichts dagegen einzuwenden gewesen, dass wir unseren Beitrag leisteten (wenn es auch atypisch war für einen Iraner, den mitfahrenden Gästen Geld abzuknöpfen), aber nach den vielen Ungereimtheiten den ganzen Tag über reagierten wir cool. Wir liessen den Burschen mit seiner Forderung ins Leere laufen und bezahlten exakt so viel, wie uns die Fahrt mit dem Minibus gekostet hätte. Das war zwar mehr als der Preis fürs Benzin, aber fast nichts im Vergleich zur Busse. Dass wir uns daran mit keinem Rial beteiligten, kommunizierten wir mit der notwendigen Bestimmtheit!

Unserem Begleiter Ali war längstens alles nur noch peinlich. Er hatte überhaupt keinen Einfluss mehr auf seinen Kollegen. Er stieg ebenfalls aus und half uns zum Hotel zurück zu finden. Dabei kamen wir noch an einem geöffneten Internetcafé vorbei. Beim Schreiben des Tagesberichtes mussten wir uns zusammennehmen, um dem Ärger nicht zu viel Raum zu geben.

Trotz dieser kritischen Rückschau wollen wir nicht den Eindruck erwecken, diesen Tag nur in unangenehmer Erinnerung behalten zu haben. Nicht nur das reizvolle Masuleh, die gewaltige Burganlage und die überschäumend fröhlichen Wandervögel hatten sich uns als wichtige Erinnerungen eingeprägt. Beeindruckt waren wir auch von den landschaftlichen Schönheiten der Täler südlich von Rasht. (Auch darum hätten wir sie lieber langsamer durchfahren.) Beide hatten wir an diesem Tag z.B. erstmals Teegärten gesehen. Hänge mit Teebüschen, so weit das Auge reicht, sind ein ästhetisches Fest fürs Auge und fürs Gemüt, ähnlich wie in der Schweiz z.B. Weinberge im Wallis oder am Genfersee. Die Teegärten kamen uns vor wie Märchenlandschaften.

Unsere Pläne für die Weiterfahrt hatten wir schon vor dem Unfall vom 4. September gemacht. Wir wollen von Rasht aus mit dem Bus über das Alborz- und dann mitten ins Zagroz-Gebirge fahren, nach Hamadan, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Für den Bus entschieden wir uns deshalb, weil wir den Stausee von Rudbar und Majil (nordwestlich von Qazvin) und damit das windreichste Gebiet des Irans passieren mussten. (Nicht ohne Grund drehen sich dort die Riesenräder der grössten Windfarm des Landes.) Was Wind als Gegner bedeutete, wussten wir. Wir hätten auch direkt nach Tehran fahren können. Die 14-Millionen-Stadt mit ihrem berüchtigten Verkehr wollten wir aber erst am Ende der Reise besuchen. Von Hamadan aus meinten wir wieder Strecken vor uns haben, die sich fürs Velofahren eigneten. (Soweit wir das aus einer Strassenkarte im Massstab 1 : 2,5 Millionen herauslesen konnten!) Und wir würden dann im kulturgeschichtlichen Kerngebiet Irans sein, von wo aus wir Städte wie Kermanshah, Esfahan, Yazd und schliesslich Shiraz ansteuern konnten.